¿Qué es eso de que el TDAH no existe?

¿Qué queremos decir los psicólogos que decimos que el TDAH no existe? ¿Por qué esta afirmación indigna a algunos padres de los niños diagnosticados? ¿Este diagnóstico ayuda o perjudica a los niños afectados?

Lo primero que hay que aclarar es que decir que el TDAH no existe no implica, para nada, negar las dificultades y el sufrimiento que pueden implicar las diferentes realidades humanas existentes tras esta o cualquier otra etiqueta diagnóstica.

Los psicólogos que decimos que el TDAH no existe, normalmente, somos psicólogos a los que los diagnósticos nos importan mucho menos que los procesos subyacentes, o, en otras palabras, somos psicólogos a los que los diagnósticos nos importan mucho menos que las personas. Con los diagnósticos se crea una falsa sensación de comprensión. Si uno coge un puñado de síntomas que suelen aparecer juntos y los agrupa bajo una denominación, es decir, se inventa una categoría diagnóstica, y luego explica esos síntomas diciendo algo del estilo “lo que le pasa al niño es que tiene TDA”, realmente no está explicando absolutamente nada. Clasificar no siempre implica comprender, y si además clasificamos según criterios inadecuados, menos aún.

Lo que planteamos es, simplemente, que se puede tratar de comprender y atender las dificultades y el sufrimiento humano desde paradigmas diferentes al modelo biomédico, paradigmas que, entre otras cosas, se abstengan de calificar como patológico o trastornado buena parte del funcionamiento humano.

Posiblemente, haya sido en el Reino Unido donde con mayor fuerza y solidez argumentativa se ha cuestionado la pertinencia de comprender y atender el sufrimiento humano desde los sistemas de clasificación y diagnóstico. Sin ir más lejos, la Asociación Británica de Psicología solicitó abierta y explícitamente un cambio de paradigma en salud mental, manifestando su oposición a los sistemas de clasificación DSM y CIE y a la aplicación del modelo biomédico a la comprensión del funcionamiento humano. Desde la Asociación Británica de Psicología se señalaron los perjuicios que trae consigo la aplicación del modelo biomédico en salud mental, abogando por la utilización de formulaciones psicológicas que den cuenta de la compleja red de factores biopsicosociales que desembocan en una determinada situación de funcionamiento dificultoso.

Es decir, por un lado, se cuestiona la validez general del sistema de clasificación diagnóstica, aunque, en el caso concreto de TDAH también hay motivos para cuestionar la validez de la categoría particular, ya que, y esto es indudable, hoy en día bajo este diagnóstico están cayendo niños cuyas realidades funcionales son bien distintas. Nos encontramos, pues, con que realidades diferentes reciben el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento.

En la actualidad estamos cayendo en la trampa de tomar las categorías diagnósticas como realidades objetivas, y no solo como constructos artificiales elaborados por personas y sujetos a diferentes sesgos.

En definitiva, lo que planteamos los psicólogos que decimos que el TDAH no existe es que clasificar a los niños según su psicopatología no es la mejor manera de comprender y atender a nuestros hijos. Indudablemente, para muchos padres es un alivio que las dificultades de sus hijos encuentren, por fin, un diagnóstico. Muchos de ellos sienten que ya no están solos y que van a recibir ayuda; que su problema es real. Pero todo esto es algo que tiene más que ver con las necesidades de los padres, de sentirse apoyados en sus dificultades, que con las necesidades de los niños. Para los padres no es fácil explicar la frustración que supone ver que sus hijos no “avanzan” como debieran.

Se puede pensar que el TDA no existe, que es un diagnóstico que está desorientando a los cuidadores (padres y maestros) y ser partidario de que las dificultades humanas, y más las de los niños, deben ser atendidas siempre. Creo que ahí está la equivocación: pensar que negar el diagnóstico es negar la dificultad subyacente, cuando, precisamente, ocurre lo contrario. Los psicólogos que preferimos atender directamente al individuo, olvidándonos de las etiquetas diagnósticas, hacemos esto para comprender mejor qué le pasa a la persona concreta con la que estemos trabajando, para, a partir de esta comprensión, poder ofrecer una mejor atención.

Pongamos como ejemplo a un niño al que le resulta imposible implicarse y tomar parte, al menos como se espera de él, en las diferentes actividades escolares. Antiguamente, era el vago de la clase; ahora, siempre que consiga un diagnóstico, recibirá el trato de enfermo al que se le prestará algún tipo de ayuda. Personalmente, creo que la atención y ayuda que necesita un niño no es ni ser etiquetado como vago ni como niño malo, pero tampoco como enfermo. Necesita, simplemente, percibir su ambiente como SEGURO y MOTIVANTE, así como que sea respetada su forma de ser.

Me gustaría abordar el tema de las dificultades de la atención desde estas tres perspectivas: la seguridad, la motivación y la forma de ser de cada niño.

LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD

La seguridad es prioritaria para la economía psíquica. Si hay sensación de inseguridad, todo (o casi todo) quedará relegado hasta que se restablezca la calma. Es decir, la mayor parte de los recursos psico-corporales se destinarán a dar respuesta a las posibles amenazas.

Actualmente, contamos con una excelente teoría que nos aclara las conexiones entre la seguridad y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo: la teoría polivagal de Stephen Porges. Resumida a grandes rasgos, esta teoría nos explica que el sistema nervioso autónomo cuenta con tres divisiones organizadas jerárquicamente. Tres modalidades de funcionamiento con sus correspondientes sustratos neurofisiológicos, y solo por medio de uno de ellos es posible atender al profesor de matemáticas.

Las tres divisiones en cuestión son:

- La rama parasimpática ventral (sistema de conexión social)

- El sistema simpático (movilización para la lucha o la huida)

- La rama parasimpático dorsal (inmovilización)

En nuestro día a día, al enfrentarnos a las dificultades que la vida nos plantea, si nuestras respuestas, mediadas por el sistema nervioso autónomo, no consiguen restablecer la sensación de seguridad, los sistemas más sofisticados irán dejando de funcionar, dejando paso a los más primitivos. Es decir, si la sensación de inseguridad persiste, el sistema de conexión social dejará paso a la movilización y esta, si no resuelve la situación, a la parálisis.

Si el sistema nervioso lo que percibe es que el mundo no es seguro ataca, huye o se paraliza, y no puede dedicarse a otras cosas.

Las vivencias traumáticas implican cambios en los patrones de regulación neuronal en la dirección de fortalecer los sistemas más primitivos, que a corto plazo resultan más adaptativos. Es decir, puede que en un momento la desatención resultara un mecanismo adaptativo.

En estado de inseguridad el cerebro de un niño no se encuentra en condiciones de aprender lo que los profesores y padres tratan de enseñarle. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿se sienten seguros los niños en el colegio? Bien sabemos que muchos de ellos no. Podría decirse, pues, que el cerebro del niño desatento no está funcionando mal, sino que está funcionando en una determinada modalidad, altamente organizada por complejas redes neurales, especializada en la defensa.

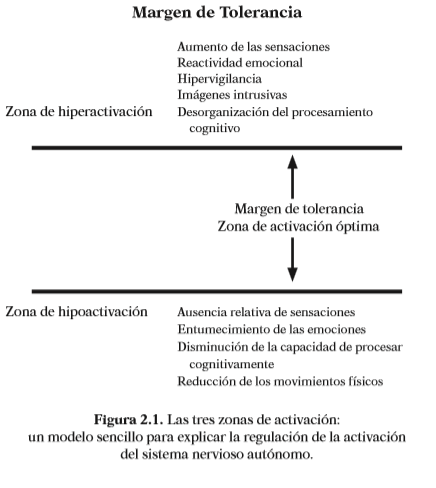

Fuente: El trauma y el cuerpo. Un modelo sensoriomotriz de psicoterapia. (Ogden, Kekuni y Pain, 2006)

Llegados a este punto, creo que no está de más recordar dos características de nuestro sistema nervioso central: su plasticidad y su capacidad para especializarse.

Con frecuencia olvidamos, que el cerebro se moldea con la experiencia y que tiende a especializarse en realizar más y mejor unas determinadas funciones, precisamente aquellas que las experiencias vitales le vayan indicando. ¿Qué pasa si el cerebro de un niño se especializa en tener miedo? Ese miedo le podría conducir a temer las consecuencias de suspender un examen y, por tanto, a poner todos sus esfuerzos en aprobarlo. ¿Pero qué pasa si cómo respuesta a esos temores se activan los mecanismos de apagado del sistema (inmovilización)?

Otro concepto fundamental es el de “estrechamiento de la atención” y su relación con la activación neurofisiológica (arousal). A medida que la activación aumenta, el foco de atención se estrecha. Por lo que, para una determinada tarea, existe un punto de activación en el que el rendimiento es óptimo en términos atencionales. Cuando nos encontramos con una activación muy baja, el foco de atención es amplio, quedando bajo sus dominios una gran cantidad de estímulos, tanto relevantes como irrelevantes. A medida que aumenta la activación, el foco atencional se va estrechando y van quedando fuera los estímulos irrelevantes hasta llegar al punto de atención óptima en el que todo lo relevante queda dentro y lo irrelevante fuera. Si la activación sigue subiendo, el foco de atención continuará estrechándose, quedando ya fuera estímulos relevantes.

La ansiedad, aunque implique un aumento de la activación, suele ir acompañada de una resignificación de la situación. En otras palabras: lo relevante desde la perspectiva de nuestros miedos es diferente a lo relevante desde la perspectiva del buen desempeño en la tarea. Entraremos en un estado de cierta confusión, ya que nuestros recursos atencionales contarán con información contradictoria de qué es lo relevante. Aquí se hará necesario intervenir de alguna manera en el sentido de volver irrelevante la estimulación que proviene de nuestros miedos y centrarnos en la pertinente para la tarea. Potenciar la orientación de metas centrada en la tarea frente a la centrada en resultados puede ser una buena opción.

Resumiendo: la sensación de inseguridad que se vuelve crónica implicará una mayor activación bien de la rama simpática (hiperactivación neurofisiológica), bien de la rama parasimpática dorsal (hipoactivación neurofisiológica), con la consiguiente inhibición del sistema de conexión social. O en otras palabras: Un cerebro en estado permanente de defensa no puede permitirse prestar atención a cuestiones que no tengan que ver con la seguridad.

LA MOTIVACIÓN

La segunda gran causa de desatención es, por así decirlo, más benigna y simple: el niño no atiende porque no le interesa aquello a lo que queremos que atienda. Es así de fácil: atendemos a lo que nos interesa.

Aunque todos tengamos una idea intuitiva de lo que es la motivación, se trata de una realidad psicológica sumamente compleja, que implica un buen número de factores, internos y externos a la persona. Factores que, desde el plano temporal, pueden pertenecer a la situación del presente, a la historia pasada de la persona o a sus proyecciones hacia el futuro. La motivación, asimismo, quedará determinada desde lo fisiológico, lo emocional, lo conductual y lo cognitivo, planos que quedarán interconectados en una, como digo, compleja red de influencias mutuas. La podríamos definir como la conjunción de todos estos factores a los que me refiero que actúa a modo de sistema de control de la conducta, confiriéndole actividad (energía) y dirección.

Por su lado, la desmotivación es la ausencia de motivación. Como es lógico, la falta de motivación conduce a la inactividad. La desmotivación para una determinada actividad puede deberse:

– A la falta de valoración de la actividad.

– A la creencia de que no se dispone de la habilidad necesaria para la misma.

– A que la misma requiere un esfuerzo excesivo.

– A las dudas sobre las estrategias

– A la creencia de que el esfuerzo no traerá resultados.

Como vemos, motivar es un proceso que no solo debe suscitar interés, sino también confianza, en uno mismo y en personas y condiciones externas, sin olvidar los factores energéticos, ya que las actividades requieren un esfuerzo.

LA FORMA DE SER

Recientemente, me encontré con un artículo que recogía el testimonio de una persona que, más o menos, decía: “Toda la vida pensando que era un desastre, y resulta que tengo TDAH”. El diagnóstico de TDAH por fin permite explicar tantas cosas; pero, como digo, creo que simplemente se está generando una falsa ilusión de comprensión.

Uno de los elementos que nunca falta en las descripciones del funcionamiento de los niños con TDAH es la referencia a cómo hacen sus tareas: el trabajo suele ser sucio, descuidado, desorganizado y realizado sin reflexión. Al tiempo que no suele faltar, en estas descripciones, que el niño no se comporta como se espera que lo haga. El manejo del tiempo suele ser despreocupado.

Antes de continuar me gustaría introducir el concepto de «momento estructurante» o «periodo sensible» del desarrollo:

El tema del desarrollo humano es tan apasionante como rico y complejo, siendo pertinentes en lo relativo a la estimulación que recibe el niño las preguntas relativas al qué, cómo, cuánto y cuándo. La estructuración de la personalidad humana se basa en las experiencias vividas y en cómo sean estas procesadas e integradas desde los sustratos biológicos y las estructuras psíquicas ya establecidas en el momento de experimentarlas. En este sentido, existen una serie de lapsos temporales, que llamaremos “periodos sensibles del desarrollo”, en los que quedarán privilegiadas un tipo de experiencias. De cómo sean estas dependerá, en buena medida, cómo se constituya la personalidad del individuo. El ser humano en su desarrollo va atravesando una serie de periodos sensibles que, aunque con matices, calificaremos de irrepetibles y, al menos hasta cierto punto, irreversibles.

El de periodo sensible del desarrollo es un concepto que da cuenta de la importancia de la experiencia temprana en lo referente a la configuración de las diferentes funciones corporales, emocionales, cognitivas y conductuales, que precisan de un ejercicio previo para alcanzar su funcionamiento, llamémoslo, normal; que da cuenta de que la estimulación temprana no es solo cuestión de qué y cuánto, sino también de cuándo, ya que el momento en el que se produzca influye directamente en su efecto. La “primacía de la experiencia temprana” hace referencia al hecho de que el aprendizaje temprano esté en la base de los aprendizajes posteriores. Se puede afirmar, en términos generales, que los acontecimientos y experiencias de la infancia son más relevantes en lo relativo a la conformación de la personalidad que los experimentados en la etapa adulta y que las formas de actuar de la etapa adulta están determinadas por las experiencias tempranas,

María Montessori, en su libro El niño: El secreto de la infancia (1936), dedicó un capítulo, el séptimo, titulado “Las delicadas construcciones psíquicas: Los periodos sensitivos”, a esta cuestión tan decisiva para el desarrollo humano, y tan poco tenida en cuenta por los diferentes agentes educativos. Sería imposible calcular el coste que esta falta de consideración ha tenido para la especie humana. Sin embrago, es fácil constatar los estragos que esto ha supuesto para algunos individuos, quienes han visto mutiladas de raíz la mayor parte de sus potencialidades.

Montessori se dio cuenta de los derroteros que habían tomado la mayor parte de los padres y educadores, quienes tratan a los niños como objetos que pueden moldear a voluntad sin apenas tenerlos en cuenta, tratando de conducirlos por caminos prefijados desde antes de conocerlos, y nos apuntó que “para educar al niño de manera distinta, para salvarlo de los conflictos que ponen en peligro su vida psíquica, es necesario en primer lugar un paso fundamental, esencial, del cual depende todo el éxito: y es el de modificar al adulto”. María Montessori nos instó, sobre todo, a conocer a los niños; a estudiarlos para comprenderlos y así poder dar respuesta a sus necesidades de crecimiento.

La noción de “periodos sensitivos” le permitió a Montessori abrigar la posibilidad de comprender el crecimiento psíquico y, como bien sabemos, idear una metodología de trabajo que los tuviera en cuenta, ofreciéndole a niño un entorno preparado para facilitar y no obstaculizar su tránsito por cada uno de estos periodos.

Se trata de sensibilidades especiales que se encuentran en los seres en evolución, es decir, en los estados infantiles, los cuales son pasajeros y se limitan a la adquisición de un carácter determinado. Una vez desarrollado este carácter, cesa la sensibilidad correspondiente. Cada carácter se establece con auxilio de un impulso, de una sensibilidad pasajera. Los periodos sensitivos son, pues, directrices internas para la acción y, sobre todo, para el desarrollo de los diferentes aspectos que compondrán la personalidad. Son oportunidades para el crecimiento que, si no se aprovechan, se perderán para siempre. Montessori comparó los periodos sensibles con un faro encendido que ilumina desde dentro del niño o con un estado eléctrico que produce actividad. Esta sensibilidad, nos dirá Montessori, “permite al niño ponerse en contacto con el mundo exterior de un modo excepcionalmente intenso. Y entonces todo le resulta fácil, todo es entusiasmo y vida. Cada esfuerzo representa un aumento de poder. Y, de esta forma, se van sucediendo los diferentes periodos sensitivos, “Y así la infancia pasa de conquista en conquista, en una vibración vigorosa continua, que hemos llamado el gozo y la felicidad infantil”.

Durante cada uno de los periodos sensibles la actividad que emana del mismo se realiza por parte del niño con inagotable facilidad y entusiasmo, todo lo contrario que los tortuosos esfuerzos de voluntad que supondrán las actividades productivas realizadas fuera, e incluso en contra, de estas sensibilidades.

Montessori contribuyó sobremanera al esclarecimiento de cómo se produce el crecimiento por medio de la “conquista activa de los caracteres”, pero, si María Montessori fue especialmente sensible con algo, lo fue con las reacciones violentas y dolorosas del niño, que ella veía como respuestas a los obstáculos externos que impedían su actividad vital. El cuidador del niño, ante estas respuestas cuyas causas ignora, las juzga como reacciones caprichosas y, sobre todo, indeseables, no solo porque pueden resultar molestas, sino, curiosamente, también porque las interpreta como señales de que está haciendo las cosas mal, pero, en lugar de seguir esta pista hasta las causas, se contentará con sofocar, calmar o reprimir al niño, y esto se debe a que está más conectado a las frustraciones propias que a las del niño. Estas reacciones serán tomadas como caprichosas, absurdas, indeseables e invencibles, pudiendo tomar la forma de una enfermedad resistente a toda influencia externa, y esto será así mientras no se subsanen las circunstancias externas desfavorables para el desarrollo.

Para Montessori, los periodos sensibles del desarrollo nos aclaran mucho sobre las reacciones caprichosas infantiles, las cuales, como decimos, nos pueden estar indicando que la actividad vital implícita de un determinado periodo está siendo obstaculizada, que la “ventana de oportunidad” está siendo obturada desde el exterior. O, en otras palabras, lo que está siendo obstaculizado es el desarrollo, lo que conllevará consecuencias irreparables para la vida psíquica de la persona. Las sensibilidades internas del niño señalan lo necesario y lo no necesario del ambiente para el desarrollo. Cuando el niño se encuentra en un periodo sensible del desarrollo “es como si emanara del mismo una luz divina que iluminara únicamente ciertos objetos sin iluminar los demás y en aquéllos se concentra el universo para él”.

Durante cada uno de los diferentes periodos sensibles del desarrollo existe un deseo intenso de encontrarse en determinadas situaciones, “existe en el niño una facultad especialísima, única, y es la de aprovechar estos períodos para su crecimiento”. En el adulto, sin embargo, este deseo intenso de encontrarse en determinadas situaciones, ya en forma de adicción o compulsión, no conducirá a ningún crecimiento. Resulta fácil integrar las perspectivas que explican las diferentes formaciones psicopatológicas en términos de fijaciones y regresiones con estas ideas de María Montessori: una de las consecuencias de la obstaculización de los periodos sensibles del desarrollo será la fijación a los mismos; la persona, o al menos una parte de ella, quedará estancada, posiblemente para siempre, en una fase infantil del desarrollo. La persona tratará de absorber compulsivamente determinados elementos de la situación, pero ya sin la capacidad infantil de interiorizarlas y desarrollarse. No en vano, Montessori denominó a estas sensibilidades infantiles “sensibilidades creadoras”, creadoras de personalidad.

En definitiva, las ideas de María Montessori, como las de tantos otros psicólogos y pedagogos, nos instan a desarrollar maneras de tratar al niño que, en primer lugar, no obstaculicen su desarrollo y que, a poder ser, lo faciliten. El adulto no puede permanecer ciego frente a una realidad psíquica en vías de actuación en el recién nacido; es pues necesario que siga al niño en sus primeros desarrollos y lo secunde, facilitándole los medios necesarios para construirse que no podría procurarse por sí solo.

En la infancia tiene lugar un rápido crecimiento neural:

- Indudablemente, la experiencia modela el cerebro, y este modelado será mayor en periodos de mayor potencial de crecimiento.

- Parece razonable que la estimulación temprana traerá consigo que se establezcan ciertas conexiones neurales y se excluyan otras, o, en otras palabras, lo más probable es que los primeros estímulos se apoderen de las redes del circuito y, por tanto, disminuya la probabilidad de que estímulos posteriores tengan ese mismo efecto.

A lo que iba cuando me he detenido en la noción de periodo sensible del desarrollo: a través de estos periodos se va constituyendo la personalidad de cada individuo, a base de vivencias tanto fortalecedoras como debilitadoras.

Me centraré aquí solo en una de las dimensiones de personalidad que afectan a los procesos atencionales y a cómo el niño realiza sus tareas:

En la vida de toda persona se da un periodo sensible, posiblemente durante la denominada etapa anal, en lo referente a cómo realizar las tareas y a en qué grado tener en cuenta lo que se espera de uno. Como bien sabemos, la zona anal implica una importante significación durante una etapa del desarrollo, entre otras cosas porque es en ella donde por primera vez la educación plantea a las claras su intención de dominio sobre la naturaleza humana, siendo la prohibición que recibe el niño de obtener placer con la actividad anal y sus productos decisiva para todo su desarrollo.

Si en la fase oral el pezón se erige como el objeto privilegiado, punto de intersección entre la madre y el niño, ahora este espacio lo ocuparán la función (tarea) de defecar y sus contenidos (las heces). Si en la fase oral es el niño quien demanda a la madre, con el inicio de la educación en el control de esfínteres se invierten los papeles; ahora es la madre (o cuidador) quien dirige al niño sus exigencias.

Tenemos entonces que a partir de un momento se le exige al niño que evacúe de una determinada forma, en un determinado lugar y, en ocasiones, a una determinada hora y con cierta rapidez, a lo que habría que añadir cuestiones de calidad y cantidad. Es decir, hacer caca va a ser a primera tarea del ser humano, tarea que se va a emprender, no sin cierto grado de renuncia, por consideración a los padres (por amor y/o por temor).

Volvamos a cómo realizan sus tareas algunos niños diagnosticado de TDAH: Estas son sucias, descuidadas, desorganizadas e irreflexivas, es decir, todo lo contrario de cómo las hace un niño cuando trabaja de una manera organizada, es decir, integrando en buena medida los llamados mecanismos obsesivos. Veamos a qué nos lleva situar «lo TDAH» y lo obsesivo en un mismo continuo.

El niño que trabaja ordenadamente se esmera en que sus tareas no estén hechas de cualquier forma, por lo que se vuelve reflexivo y preocupado. Le importa mucho que estén bien hechas para con ello agradar a sus padres, por lo que los interiorizará en una “voz de la conciencia” bien diferenciada y activa en todo momento. Tratará de ser puntual, aunque a veces se demorará en exceso por temor a que el trabajo «salga» mal hecho. Si la preocupación es excesiva, activará en exceso los mecanismos de control con el que realiza sus acciones, produciéndose cierta rigidez en su conducta.

Al niño diagnosticado con TDAH, por lo general, aunque no siempre, le da un poco igual cómo salga la tarea, con lo que ¿para qué ser reflexivos? No tiene muy presente lo que se espera de él. Le dan un poco igual las cuestiones temporales. Es, por así decirlo, más espontaneo, más conectado con los propios deseos, porque, no nos engañemos, casi todos los niños estudian matemáticas porque es lo que se espera de ellos, no porque tengan ganas de hacerlo.

Todo lo que venimos diciendo nos permite deducir que algunos niños han aprendido a realizar sus tareas en los momentos estructurantes con mucha menos presencia y presión externa que otros.

Por un lado, esto nos lleva a resaltar la importancia de cómo se realiza la educación para los hábitos higiénico, es decir, a la actuación directa de los padres en el nuevo escenario que la etapa anal supone. Pero planteemos otra posibilidad: que el niño llegue a este punto con tendencias de apego evitativas que le llevan a mostrar escasa necesidad de la presencia de los padres, a valérselas por sí mismo, lo que, en inicio, puede que hasta sea bien recibido por estos.

¿Qué ocurrirá más tarde? En un momento ya no estructurante, el exceso de presión externa, una vez que las tareas son consideradas desde fuera como mal hechas ya no tendrá efecto alguno; el niño ya ha desarrollado una forma de ser en la que es “un poco desastre” y, además, esto no le preocupa en exceso. «Ser un desastre» es una forma de ser, y como todos los estilos de personalidad tiene sus ventajas y sus desventajas. Una vez que ya somos un poco desastre, claro que nos puede venir bien mejorar un poco en organización, pero sobre todo necesitamos poder disfrutar de las condiciones para sacarle el máximo provecho a todas las ventajas que tiene ser así: mayor creatividad, mayor espontaneidad, mayor libertad, mayor conexión con las fuerzas motivacionales internas.

Concluyendo: dejémonos de diagnosticar a nuestros hijos con supuestos trastornos y dediquemos nuestros esfuerzos a construir ambientes seguros en los que puedan crecer y a proponerles actividades motivantes y que respeten su forma de ser. Esta es la mejor «medicina» para la atención y para el crecimiento.

Nota sobre la hiperactividad: creo conveniente que los padres y los profesores sepan diferenciar entre una hiperactividad producto de que el niño dispone de mucha energía, lo que no tiene por qué verse como problemático (igualmente podríamos diagnosticar como problemática la falta de energía de los cuidadores), y una hiperactividad defensiva relacionada con la sensación de inseguridad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Montessori, M. (1936). El niño: el secreto de la infancia. Montessori-pierson Publishing Company.

- Ogden, P., Kekuni, M. y Pain, C. (2006). El trauma y el cuerpo. Un modelo sensoriomotriz de psicoterapia. Desclée De Brower.

- Porges, S. W. (2017). La teoría polivagal: fundamentos neurofisiológicos de las emociones, el apego, la comunicación y la autorregulación. Pléyades.